- HOME

- 後期研修2023

後期研修

研修目的

高い倫理性を持ち、全人的・包括的な循環器医療を高いレベルで提供・指導できる人材の育成を目的としています。

循環器内科 後期(専門)研修

入院患者の担当医となり指導医の下で検査、治療計画を立て診療方法を習得します。急性心筋梗塞などの救急疾患・心原性ショック・致死性不整脈への対処、心肺蘇生術に習熟するように指導します。夜間休日勤務(月数回)、外来診療(週1~2回)が研修に含まれます。学会への発表から論文作成、日本内科学会認定内科医、日本循環器学会認定循環器専門医等の各種専門医資格の取得を指導します。

循環器内科 後期(内科一般)研修

循環器内科医を目指しながら内科一般の研修をさらに積みたいと希望する医師のために、当教室には3年目に内科全般を研修するシステムがあります。詳細はご希望によりアレンジいたしますので、医局までお知らせください。

到達目標

- 心不全、虚血、不整脈症例に偏りなく主治医となり救急診療、外来、病棟業務を行います。内科的診断・治療はもとより、救急対応、カテーテル技術、画像検査など循環器内科医に必要な知識・技術の全般的な習得を目指します。

- 研究、学会活動に積極的に取り組み、academicな姿勢を育みます。

- 検査

心疾患の身体所見特に心臓の聴診、標準12誘導心電図の施行・読影、トレッドミル負荷心電図の施行・読影、経胸壁Mモード、2次元断層、ドプラー心エコーの施行・読影、経食道心エコー、ドブタミン負荷心エコーの介助・読影、負荷心筋シンチグラムの読影、右心カテーテル検査、スワンガンツカテーテル検査の施行・解釈、先天性心疾患におけるoximetryの施行・解釈、左心カテーテル検査の介助・血行動態の解釈、大動脈,左室、冠動脈造影検査の介助・解釈、心臓電気生理学検査の施行・解釈 - 治療

循環器疾患に対する薬剤投与方法、特に緊急時の静脈内投与法、大腿・内頸・鎖骨下静脈穿刺、末梢動脈穿刺、止血、心肺蘇生術、緊急一時的ペーシング、電気的除細動、大動脈内バルーンパンピングの挿入・管理、心臓外科手術の適応の決定、冠動脈インターベンション、植え込み型ペースメ-カ-、カテーテルアブレーション等。

- 検査

診療体制

- 血管インターベンション学会研修関連施設、東京都CCUネットワーク加入施設であり、24時間体制で急性心筋梗塞などの虚血性心疾患症例の治療を行っています。バルーン、ステント治療に加えて、ロータブレーターやエキシマレーザーも使用しており、従来では治療が困難であった症例にも治療できるようになっております。光干渉断層映像(OCT)、血管内超音波(IVUS)、フローワイヤー、プレッシャーワイヤーも活用しています。

- 不整脈センター開設以来、関連病院を含めて日本の臨床不整脈をリードしております。アブレーション治療では日本で屈指の症例数を誇っています。植え込み型除細動器、両心室ペーシングのデバイス治療など様々な不整脈症例を経験することができます。

- 心不全に対してエビデンスに基づいた質の高い診療を行っています。重症心不全に対するデバイス治療、移植適応症例の加療も積極的に行っています。劇症型心筋炎など難治性心不全症例は、補助人工心臓治療を施行し、心臓外科と救急救命センターと共同で診療にあたっています。

- 心臓サルコイドーシス、高安動脈炎等の免疫疾患の治療にも力を入れています。

環境・病棟体制

- 当院はJRお茶の水駅から徒歩1分という都心に位置し、都内だけでなく日本全国より症例を引き受けています。

- 約30床の循環器専門病棟を有し入院治療にあたっています。緊急重症例は救急救命センターと協力し、重症系病棟で集中治療を行います。

- 助教、医員、後期研修医、初期研修医で構成された複数の病棟グループで、入院患者を担当します。高度な判断が必要な時はいつでも上級医に相談できます。プレゼンテーション、理学診断、内科的治療、基本的検査診断手技を中心に直接指導があります。病棟グループ毎にカンファレンスを行い、症例の経過報告、治療方針の確認をします。

カンファレンス

- 朝カンファレンス 前日に入院した新規患者プレゼンテーションを行います。教授を中心に回診を行います。

- 全体回診

病棟入院患者に関してプレゼンテーションを行い、治療方針についての討議を行います。午前はチャートラウンド、午後より教授による全体回診を行います。 - 虚血カンファレンス

冠動脈インターベンションを施行した症例の検討、これから治療を行う症例に対する治療戦略を事前に十分討議します。 - 不整脈カンファレンス

アブレーションを施行した症例を中心に、十二誘導心電図、心内心電図の検討を行います。アブレーション症例以外にも教育的な心電図所見を提示し討論をします。 - 抄読会

救急診療・当直

- 循環器救急患者に対しての初期診療を行います。

- 循環器内科としての当直が月3-4回あります。

- 救急患者に対して迅速に対応し適切な処置を行う必要があります。迅速な救急対応を習得するためには多数の症例を経験し、かつ上級医の適切な助言が必要です。当院は救急救命センター開設後、多数の救急患者を引き受けています。科内はもちろん、心臓外科、救命救急センターとも緊密に連携をとり、最善の医療を提供しております。

後期研修の実際

過去の後期研修医から

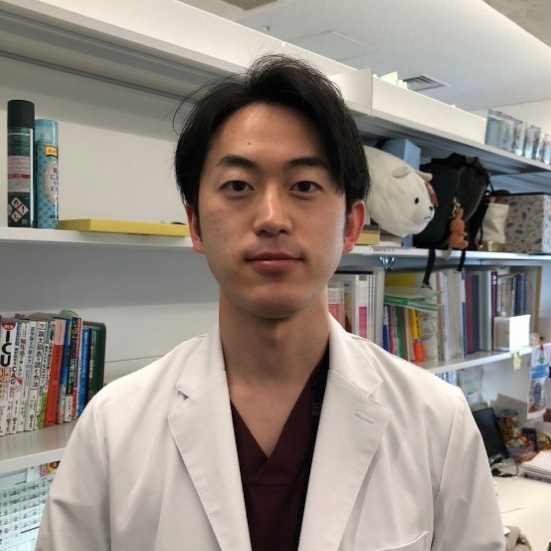

2023年度後期研修医 小山 拓人 先生

小山 拓人 先生

私は後期研修1年目を東京医科歯科大学病院で研修させていただきました。大学病院の研修では幅広く、専門性の高い様々な症例を経験することができました。虚血、不整脈、心不全、弁膜症と各分野を満遍なく経験でき、毎日のカンファレンスで上級医より手厚くご指導いただきながら丁寧に診療を行うことができます。手技に関しても冠動脈造影検査や経皮的冠動脈形成術、ペースメーカー植え込み術といった手技を丁寧にご指導いただきながら、術者として経験させていただきました。

その他、月1回、心エコー専門医より心エコーを指導いただく時間を設けていただいたことや、学会発表に関しても、上級医の丁寧なご指導をいただきながら取り組むことができ恵まれた環境であったと感じています。2023年後期からは機能強化棟が新たに新設され、ハイブリッド手術室にてTAVIやMitra Clip等の症例を病棟主治医として経験させていただきました。大学病院で培った経験を市中病院での研修に生かし、今後も精進して行きたいと思います。

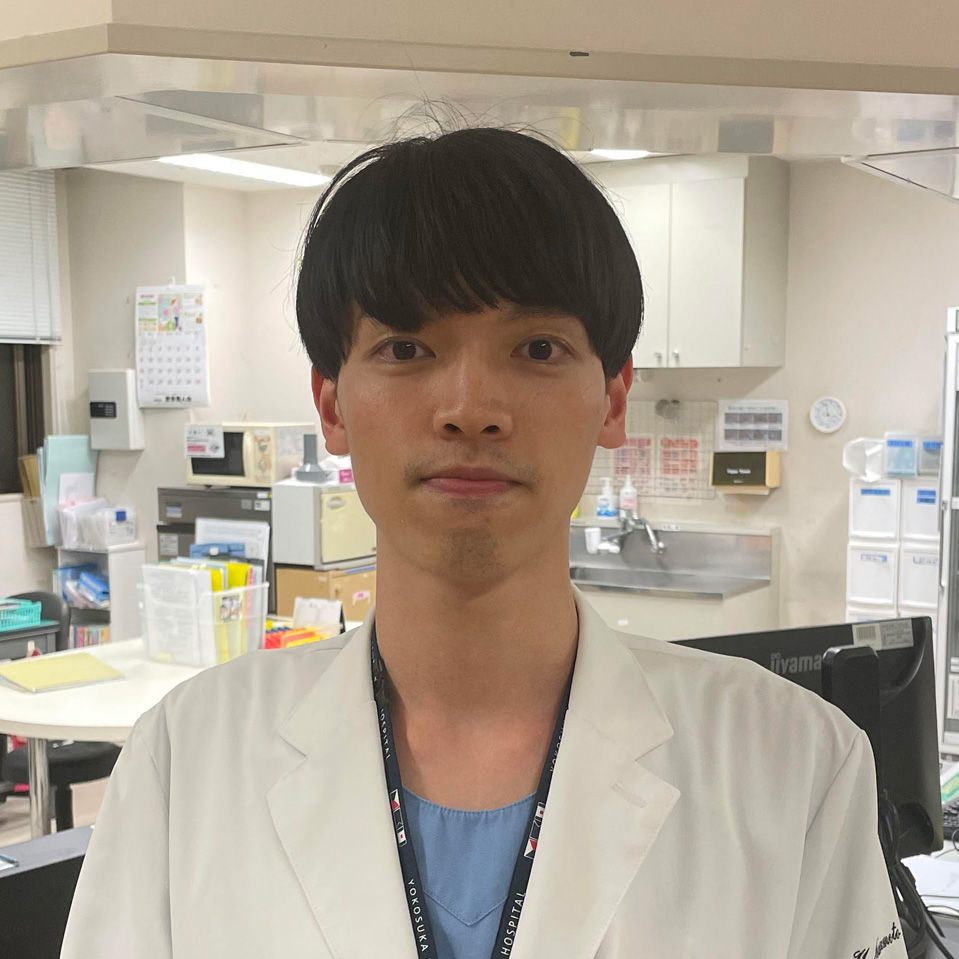

2022年度後期研修医 中島 聡良 先生

中島 聡良 先生

後期研修1年目を東京医科歯科大学病院で研修させて頂きました。大学病院での研修の特徴として取り扱う疾患の幅広さ・重症度・専門性が挙げられますが、1年間の研修期間でもそれらを経験することができます。特に最新のデバイスや治療薬を用いた治療は大学病院ならではであり、診療の視野が広がっていくのを実感できます。また虚血・不整脈にとらわれない診療グループで動くため、一症例に対して様々な観点からのexpert opinionを踏まえた治療方針を選択することができます。手技、病棟管理に関して優しく手厚いご指導とカンファレンスの場で適切なフィードバックを頂くことができ、診療能力を磨いていける環境は整っています。学会発表に関しても上級医のご指導と豊富な資料をもとに取り組むことができます。個人的には関東甲信越地方会のCase Report Award Finalistに選出頂き、恵まれた環境に感謝しかありません。大学病院で研修できた貴重な経験を土台として、今後とも研鑽を積んでいきたいと思います。

2022年度後期研修医 益本 寛之 先生

益本 寛之 先生

私は後期研修1年目を医科歯科大学病院で研修させて頂きました。大学は様々な分野の幅広い症例を経験できる他、エコーや心臓カテーテル検査・治療なとの手技も経験でき、学会発表の機会も多く、バランスよく研修できる点が魅了的だと考えております。毎日の朝のカンファレンスの他、虚血・不整脈のカンファレンスなどでサマリー作成やプレゼンテーションをする機会があり、1つ1つの症例を時間をかけて検討することは専攻医1年目としては大変貴重な経験だった考えています。大学病院での研修の特徴の1つと思いますが、他職種や他科とのカンファレンスで様々な視点から症例を検討する機会も多いためハートチームの一員として見識を深め、主体的に診療に携わる姿勢を身に付けることができます。IMPELLAを要する重症心不全やリード抜去術を要する症例など、大学病院でしか経験のできないような症例を専攻医1年目で担当できたことは、これから循環器内科医と研鑽を積んでいく上でとても貴重な経験だったと考えております。大学病院に赴任する前は後期研修1年目から循環器内科医として勤務することに不安もありましたが、複数名のチーム体制で診療にあたり、毎日カンファレンスの機会もあり、上級医より助言や指導を頂けるため安心して診療を行うことができました。

専攻医は1年を通して虚血や不整脈、心不全、心エコーなどの各分野を満遍なく経験できます。検査や治療などにも参加し、冠動脈造影やペースメーカー植え込み術などに関しては術者として行う機会も頂けます。レジデントが携わる仕事は幅広いですが、各分野の先生が垣根なく連携を取り合っており、とても働きやすい環境でした。1つ1つ仕事をこなしていく中で1年を通して成長を実感することができました。後期研修2年目以降は市中病院での研修となり、また異なった環境となります。大学の1年間で培った知識や経験などを活かせば、より一層精進できると確信しております。大学での後期研修を検討している先生方の参考にして頂けましたら幸いと存じます。

2021年度後期研修医 粟根 隆介 先生

粟根 隆介 先生

東京医科歯科大学循環器内科に入局し、後期研修1年目を大学病院で研修させていただきました。大学病院は、循環器疾患一つ一つに関して、診断から専門的治療の流れを理解していく中で、カンファレンスを通じて様々な視点から症例をみることの大切さを学ぶことができる他、IMPELLAやVAD症例を含む、重症・稀少疾患の症例にも巡り合う機会があり、基礎的な内容から先進的・専門的内容まで幅広く知識を習得できるチャンスがあります。 虚血・不整脈の各専門の先生方とチームを組み、相談しやすい環境も整っているため、診療・手技いずれの面でも、手厚くご指導いただきながら着実にレベルアップできるという点も魅力的だと思います。 学会発表や論文作成などに関しても、上級医の先生方と相談の上で取り組むこともでき、学術面でも充実した研修を送ることができます。 この1年間で学んだ内容を実践できるよう、市中病院でも引き続き邁進していきたく思います。

2021年度後期研修医 東山 陽子 先生

東山 陽子 先生

私は後期研修1年目を東京医科歯科大学病院で研修させていただきました。初期研修は市中病院で行ったこともあり、後期研修の最初はサマリやカンファレンスでのプレゼンテーションで至らない点が多く、少し大変だったのを覚えています。大学病院は沢山の先生がいらして非常に教育熱心なので、虚血や不整脈だけでなく、弁膜症や心不全、エコーなど幅広く勉強できた点が非常に良かったと感じました。市中病院と比較すると手技の件数は少ないですが、症例に関しては移植適応となるようは重症心不全をはじめとして幅広く数多く担当させていただき、とても勉強になりました。また、上級医の先生の熱心なご指導のもと学会発表も複数させていただきました。今後は市中病院での研修になりますが大学病院での研修してきたことを忘れずに精進していきたいです。

Q&A

入局、研修一般について

女性の入局者はどのくらいいますか?

女医も多数在籍しており、様々な病院の専門的分野で活躍しています。結婚、出産、育児(男女問わず)なども考慮され、キャリアと家庭の両立を図っていただけます。

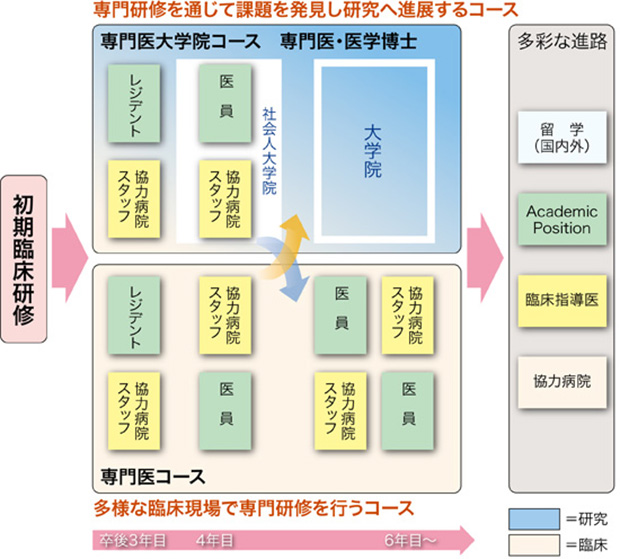

入局希望者に対して推奨する研修プランはあるのでしょうか?

1人1人の希望を聞いてアレンジしていますのでご安心ください。研修を兼ねた、他院への派遣勤務も行っております。

その場合、プランによって区別されることは生じますか?

選択されたプランによって区別されることはありません。本人の希望を考慮して熱意と実力により判断します。

研修病院の決定方法と時期はどのようにして決まりますか?

まずは締切日までに入局希望をご表明ください。研修病院については教授との個別面接によって決まります。希望を最大限考慮いたします。

臨床研修終了後も、内科一般の臨床を勉強したいのですが。

一般内科を研修するコースも設けています。希望があれば遠慮なくご相談下さい。

卒業大学や初期臨床研修病院による研修プランの差は?

全くありません。本人の熱意と実力次第です。

専門医について

専門医(認定医)の取得について教えてください。

内科認定医および循環器専門医の取得は全員に薦めています。関連病院を含め、研修病院すべてが循環器専門医研修施設に指定されています。

研修後の進路について

研修終了後の進路はどうなりますか?

主に関連病院で循環器専門修練を続けます。研究、留学などに進まれる医師も多数います。その他希望がある場合は、個別に教授と相談して決定されます。

学位の取得にはどのようにしたらいいですか?

大学院入学により可能です。

学位は入局後何年で取得可能ですか?

後期研修終了後、最短で4年で可能です。

大学院は入局何年目から入学可能ですか?

循環器研修をして2-3年勤務したのちに入学することが望ましいと思います。

大学院入学後の生活はどうなりますか?

基本的には医局経由の外勤先からの給与にて、生活に十分な収入が得られます。

臨床を続けながら大学院で研究できますか?

社会人大学院は臨床医として勤務しながら研究を行って学位取得を目指すコースです。途中で一般大学院に変更することも可能です。

学位論文のテーマはどの様にして決定されますか?

教授をはじめとする直接の指導教官との話し合いで決まりますが、ご自身の興味は十分に反映されます。

大学院進学は義務ですか?

任意です。

現在の大学院生(博士課程)はどのくらいいますか?

2019年度では45人在籍しています。

海外留学について

教室で留学先を紹介してくれますか?

本人の実力とやる気を加味して、可能です。

留学の際の身分はどの様になりますか?

休職扱いとなります。

現在の留学者について教えてください。

2019年7月時点で13名の医局員が留学しております。留学先は大学院紹介ページを参照下さい。